VALENTINA GIMéNEZ

El enemigo sin rostro

Rodeos sobre las ilustraciones digitales de Valentina Giménez y las miradas indiferentes

“Ahora puedo decirlo, porque lo sé muy bien, que la gente nunca nos quiso. La gente nos miraba como si fuéramos cebras. Y ustedes saben: hay gente que les tiene simpatía a las cebras, y otros que no. Pero nadie trata a las cebras como personas”

James Baldwin, en Blues de la calle Beale

“Mírame. Necesito que alguien me mire mientras hablan de mí en la tierra”

Jean-Paul Sartre, en A puerta cerrada

Por Esteban Rodríguez Alzueta

[1]

Se ha dicho que el rostro es un mapa del alma, de hecho el positivismo decimonónico hizo del rostro la ventana para explorar las fuerzas atávicas que surcaban las conductas humanas. En efecto, para el positivismo los cuerpos eran objeto de fuerzas que no controlaban, estaban determinados por energías misteriosas que podían reconocerse si se miraba de cerca y examinaban los contornos del rostro. Lombroso, Garófalo y Ferri se encargaron de diseccionar el rostro de aquellos individuos, midieron el tamaño de las cabezas, evaluaban la desproporción de sus orejas, la anchura de la frente, sus cicatrices y deformaciones para estar mejor preparados la próxima vez y el delito no sorprenda a las fuerzas del orden. La policía no tenía la bola de cristal para saber dónde se iba a cometer una fechoría pero contaba con expertos que habían hecho del laboratorio una forma de predecir el delito, una manera de detectar a las personas peligrosas. Argentina montó su propio laboratorio en la Policía Federal, impulsado por el médico legista José María Ramos Mejía e integrado, entre otros, por los médicos higienistas como Francisco de Veyga y José Ingenieros.

Más de cien años después, el laboratorio de los expertos ha sido reemplazado por el set televisivo. Un nuevo y paradójico dispositivo de visibilidad, hecho con transparencia y mucha opacidad, puesto que ya no se trata de un saber-poder sino de un poder a secas. Al periodismo no le interesa saber nada sobre la vida de las personas que caen en su campo de visión, les alcanza con iluminarlos para confirmar lo que creen de antemano, para certificar los prejuicios estereotípicos a través de los cuales enfocan y miran el mundo.

El negacionismo televisivo y su audiencia vecinal es la extensión de una perspectiva adultocéntrica que niega no sólo la voz de los jóvenes sino sus rostros. Una televisión que no solo muestra imágenes sin intenciones de mirar de cerca, sino que tampoco se animan a hacerlo. Peor aún, son imágenes que borran los gestos de la cara, sus miradas, sus expresiones. Cuando se mira de lejos, con prejuicios, el rostro siempre es el mismo rostro. Todos los rostros se parecen entre sí porque todos son jóvenes y morochos y portan el mismo disfraz, tienen los mismos estilos de vida o pautas de consumo. Se sabe: si usan ropa deportiva y andan con gorrita, seguro que son vagos, en algo raro deben estar metidos. El vestuario de rigor confirma nuestras peores sospechas: gente llena de ocio, haciendo nada, boludeando en la esquina. Basta que alguien llegue con malas ideas para que el grupo de jóvenes empiece a bardear, ventajear o salir a robar. Así funcionan las cadenas de equivalencias que suele activar el periodismo con su máquina de visión.

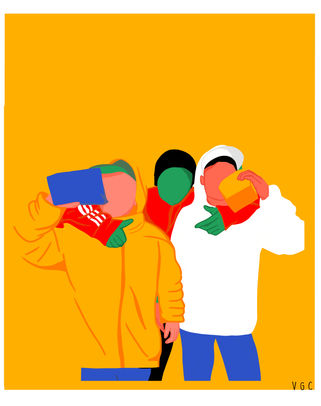

[2]

Un cuerpo sin rostro, entonces, es un cuerpo desalmado y, por añadidura, peligroso. Los cuerpos que ilustra Valentina Giménez son cuerpos sin rostro pero llenos de colores. Los colores indican sus estilos, las preferencias que tienen los jóvenes para llamar la atención, para presentarse en la escena pública. La ropa no es un mero abrigo, sino uno de los insumos preferidos para tallar la identidad. Porque el consumo nunca será pasivo sino creativo, siempre habrá un plus que carga a las mercancías con nuevos sentidos. El consumo inútil tiene un costado moral: la producción de un lazo social a través del cual se componen identidades. De esa manera, Valentina les devuelve la historia a la vida de los jóvenes: porque más allá de que la desigualdad sea el dato de rigor, lo cierto es que los jóvenes están asediados por objetos encantados, rodeados por un mercado que promete virtudes que nunca o muy pocas veces se concretan. Sin embargo, si se mira de cerca, como hace Valentina, nos daremos cuenta que el vestuario que portan, al mismo tiempo que los adscriben al ethos juvenil, se distingue del atuendo que llevan puestos otros jóvenes.

Me explico: A primera vista no hay contracultura sino una sobreidentificación con los valores que el mercado promete a través de aquellos objetos endemoniados. Pero si miramos de cerca, y nos detenemos en las poses que ensayan los jóvenes, enseguida veremos otras cosas. Es cierto, los colores que usan no son muy distintos a los colores que eligen todos los jóvenes. De hecho, las marcas que suelen elegir son más o menos las mismas y los modelos también. Todos siguen la moda de turno, nadie quiere quedar fuera de temporada. Ahora bien, cuando miramos de cerca, y leemos los colores con aquellas poses encontramos otros cuerpos. Los cuerpos ilustrados por Valentina son cuerpos que posan para su paleta de colores. Esas poses reponen el contexto y la singularidad de los actores. Son poses que no se improvisan y tampoco se aprenden viendo televisión, mirando las revistas o bajando un tutorial de YouTube. Son las poses que fueron tallando en las esquinas, cuerpos descontracturados, sueltos y livianos, sensuales, pero lleno de aguante, dueños de otras potencias.

Quiero decir, los cuerpos ilustrados por Valentina no tienen rostros pero no están desnudos sino investidos con sus poses, cuerpos con estilo. Si no fuera por esas descanses, por la coreografía ensayada colectivamente, diríamos que estamos frente a meros maniquíes. Pero esos cuerpos están vibrantes, electrizados, inquietos. Se averigua en las poses y otras habilidades y destrezas. Las poses le devuelven no solo vitalidad sino atrevimiento. Son cuerpos que fueron madurando a la intemperie, que crecieron –como les gusta decir a los amigos del Colectivo Juguetes Perdidos- a cielo abierto, desafiando las miradas de los vecinos alertas y el olfato policial. Cuerpos duros, entrenados para resistir al verdugueo policial. Pero también cuerpos hechos a la medida de las broncas y las picas que mantienen con otros jóvenes, para resistir otras rivalidades a través de las cuales se corona la identidad barrial.

Valentina repone la mirada ausente con las poses contingentes. Son cuerpos vistosos sin miradas pero que, al recargarlos de fluorescencias y posturas provocativas, les devuelve la intensidad a esos jóvenes y con ello su capacidad de agencia.

[3]

Una cara sin rostro es un cuerpo sin mirada, un maniquí dijimos arriba. Los vecinos ven muñecos por todos lados. La vecinocracia caricaturiza a los jóvenes hasta volverlos invisibles. Para los vecinos alertas los pibes son siempre el mismo pibe. Si visten la misma ropa y usan gorrita, entonces tienen el mismo rostro. No vale la pena detenerse en sus miradas, sus rasgos. Todos los jóvenes, sobre todo cuando son morochos, se parecen entre sí. Mirarlos de cerca equivale a tomar riesgos, correr otros riesgos, por ejemplo, que nos quedemos paralizados de terror. Mejor no verlos, bajar la mirada y acelerar el tranco.

Hay una novela de Ralph Ellison, El hombre invisible, publicada en 1952, que se abre con estas palabras: “Soy un hombre invisible. (…) Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso podría afirmarse que tengo mente. Soy invisible simplemente porque la gente se niega a verme. Al igual que las cabezas carentes de tronco que a veces veis en las barracas de feria, es como si estuviera rodeado de espejos de endurecido cristal deformante. Cuando alguien se acerca a mí tan sólo ve lo que me rodea, a sí mismo o productos de su imaginación… en definitiva, todo, cualquier cosa, menos a mí. Mi invisibilidad no se debe a una alteración bioquímica de mi piel. La invisibilidad a la que me refiero se produce a causa de una peculiar predisposición de los ojos de aquellos a quienes trato. Tiene que ver con ojos interiores, aquellos con los que ven la realidad mediante sus ojos físicos. No me quejo, ni tampoco protesto. En ocasiones es una ventaja no ser visto, aunque por lo general resulta exasperante. Además, quienes padecen ese defecto visual tropiezan continuamente conmigo. A menudo uno llega a dudar de su propia existencia. Se pregunta si no es más que un espectro en la mente de los otros, algo así como una imagen de pesadilla. Cuando tiene esa sensación, comienza a devolver, por puro resentimiento, los empujones que la gente le propina. Y debo confesar que uno tiene esa sensación la mayor parte del tiempo. Sufro con la necesidad de convencerse a sí mismo de que en efecto existe en el mundo real, de que forma parte del ruido y la angustia de todos, y la emprende a puñetazos, maldice y blasfema para obligar a los demás a reconocer su existencia. Y por desgracia rara vez lo logra.”

Estas páginas derrochan existencialismo, parecen escritas para Sartre o con la lectura de Sartre en la mesita de luz. En efecto, en El ser y la nada, Sartre decía que al hombre no le resulte indiferente qué mirada le juzgue, dependemos de la mirada de los otros para reconocernos como tal. Cuando el otro posa nuestra mirada sobre nosotros estamos en problemas. En la lucha por la mirada del otro se juega la identidad. Pero nunca debemos bajar la guardia: hay que intentar convencer a los otros de la nobleza de nuestros actos y en caso de haber cometido un fallo, de la escasa importancia de nuestra culpa. Las miradas, entonces, no son inocentes, ejercen una presión para que nos adecuemos a las expectativas que tienen los otros. Y si eso no sucede las miradas llegarán llenas de reproches.

Las miradas (ser-visto-por-el-otro) nos convierten en objeto. Siento su mirada sobre mí y me doy cuenta que estoy en sus manos. Porque cuando me sé mirado yo no miro al otro, mi intención no se proyecta hacia él sino hacia sí mismo en cuanto estoy expuesto a su mirada. La mirada del otro nos acecha, se nos pega y hace carne hasta la vergüenza, hasta sentirnos avergonzados. Ser visto es lo mismo que ser juzgado. La mirada del otro es un juez que amonesta nuestras maneras de ser, una mirada que nos fija y congela, nos etiqueta y enajena de nuestras posibilidades. Ahora bien, la mirada del otro es una limitación pero también una promesa: Para conocerme tengo que convertirme en objeto. La cosificación es un rodeo que pasa por el otro, reflejarme en la mirada que me devuelva la mía, ya que para el otro soy simplemente un objeto.

Llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: qué pasa cuando el otro nos impide dar ese rodeo porque se niega a mirarnos. El otro se hace presente a través de su indiferencia y nos vuelve invisibles. Sencillamente no estamos, no existimos.

[4]

Regresemos ahora a las ilustraciones digitales de Valentina Giménez. Valentina pinta jóvenes sin rostro, como antes lo hizo el cineasta, escritor y pintor francés, Roland Topor. En los dibujos de Topor los rostros llevan una mosca encima, otras veces puede ser una mano que quiere arrancarles la mirada o borrarles la expresión del rostro con una trompada. Son cuerpos con rostros agredidos. En las ilustraciones de Valentina la agresión no es física sino simbólica, llega con la indiferencia y la estigmatización.

Esos rostros destilan apatía, están hechos a la medida de nuestra indiferencia, con nuestra indolencia, desidia. En la ausencia del rostro averiguamos la indiferencia que enfrentan aquellos jóvenes, las miradas indiferentes con las que se miden diariamente. Esos jóvenes no tienen rostro porque nosotros decidimos dejar de verlos. Pero ellos sienten las miradas de los otros, son jóvenes que se saben mirados, pero cuando quieren cotejar la mirada ajena, para transformar la vergüenza en orgullo, el estigma en emblema, encuentran otras dificultades, nuevos desafíos: quieren interrogar o desafiar las miradas pero encuentran una pared, se topan con nuestra indiferencia, con una mirada que no mira, que no quiere mirar.

Lo que Valentina pinta no es tanto a los jóvenes sino a esa mirada que no mira. Una mirada indiferente que se refleja en aquellos cuerpos sin rostro. Allí no está la vergüenza de los jóvenes sino nuestra indiferencia. Esas ilustraciones no hablan de los jóvenes sino de nosotros mismos.

Quiero decir: los rostros de Valentina Giménez son un espejo. Los cuerpos no tienen rostros para que nosotros podamos captar nuestra indiferencia, reconocer la indiferencia, esa mirada que no mira, que ya no tiene ganas de seguir mirando. En los rostros de esos jóvenes sin rostro averiguamos nuestras miradas ignorantes. Miradas entrenadas para no ver, a las que no les interesa saber ya nada. Miradas perezosas, sin ganas de ver. Hay mucha modorra en estas máquinas de visión. Ellas no necesitan mirar para poder-ver. Por eso las visiones que recogen se parecen a las previsiones que tienen. Sabemos que un estereotipo es una imagen en la cabeza. La realidad se rellenará con los fantasmas que asedian su imaginario. No miran porque están repletos de estereotipos, porque fueron asociados a regímenes de visibilidad que miran por ellos mismos.

Christian Ferrer llamó alguna vez a este declive visual contemporáneo “mal de ojo”. En efecto: la indiferencia ajena no será inocente. Es la expresión desalmada de una sociedad impiadosa, cada vez más rencorosa. Que no tiene tiempo ni ganas de mirar de cerca, que elige la distancia, un poco por prejuicio y otro poco por pereza. Esas miradas que no miran, esas miradas indiferentes que averiguamos en los cuerpos sin rostro es la clara imagen de la enemistad que traman. Porque de la indiferencia a la acción, al linchamiento o la justicia por mano propia hay un trecho cada vez más cercano. Los enemigos no hablan y tampoco tienen un rostro. Son la mejor silueta para seguir practicando tiro al blanco, y el blanco sigue siendo el negro.

Valentina Giménez

Nací en Gualeguaychu, Entre Ríos (Argentina) en 1996. Empecé a estudiar artes visuales en 2007 a los 10 años con la profesora y artista Mirta Araujo, desde entonces empecé a participar de muestras colectivas de dibujo y pintura todos los años hasta 2011, año en que termine el curso. Luego empecé las carreras de licenciatura y profesorado de Artes Plásticas orientación Pintura en la Facultad de Bellas Artes en 2016; la cual estoy actualmente cursando. Desde que arranqué la carrera tuve que seguir estudiando aparte para seguir creciendo. Tanto en Gualeguaychú como en La Plata participe de muestras individuales y colectivas, en bares y centros culturales. El año anterior empecé a digitalizar mis pinturas y de a poco me fui incorporando al mundo digital. Desde entonces fui aprendiendo a ilustrar directamente en digital y es en lo que estoy trabajando actualmente. Realicé dos cursos online, por un lado, uno de Percepción Visual con Pepe Gimeno y por otro del Color aplicado al Diseño Gráfico con Leire Fernández Iñurritegui y Eduardo Herrera.

Todas las muestras en las que participé fueron de obras pictóricas, esta es la primera muestra que realizo en formato digital.